Politik besteht auch aus Signalen. Mit Worten, Taten und Fotos signalisiert eine Politikerin und ein Politiker, wofür er oder sie bzw. die Partei steht. Die Signale können so banal sein, wie das Foto mit einem Haustier, die Fahrt im Zug oder im Dienstwagen, oder sogar Infos aus dem Politik-Urlaub. Mit alledem und noch viel mehr werden (positive) Eigenschaften und Haltungen transportiert – abwertend manchmal auch „virtue signalling“ genannt.

Je näher eine Wahl rückt, desto wichtiger wird es insgesamt, ideologisch links, rechts und mittig zu „blinken“, also Haltungen zu transportieren. Dabei kann die Politik meist nicht einfach so sagen, sie wäre ideologisch links, Mitte oder rechts. Darunter kann sich die Wählerin und der Wähler wenig vorstellen. Man verwendet Bilder, identitätsstiftende Aussagen oder konkrete Vorschläge für Politikmaßnahmen.

Dabei sind ideologischen Signale oft gar nicht direkt an die Wählerinnen und Wähler gerichtet. Sie gehen, gerade lange vor einer Wahlauseinandersetzung, auch an die Mitglieder der eigenen Partei oder Bewegung. In den USA ist dies bei den Präsidentschaftswahlen ganz offensichtlich, weil es formelle Vorwahlen oder ähnliche Auswahlentscheidungen zwischen den Kandidierenden gibt. Wenn es darum geht, den sogenannten Medianwähler (die ideologische Mitte) zu gewinnen (warum das gerade in Zweiparteiensystemen das Ziel ist, beschreibt Anthony Downs 1957), dann ist klar, dass diese Mitte in Vorwahlen, wo vor allem Parteimitglieder abstimmen, anders positioniert ist (in der Regel extremer) als in der folgenden generellen Wahl.

Selbstverständlich kann man das Downs-Modell nicht so einfach auf Mehrparteiensysteme übertragen (für die theorie-interessierten unter den Leserinnen und Lesern: mehr als zwei Parteien führt in vielen Fällen zu multiplen Gleichgewichten bezüglich der Positionierung), aber die grundlegende Idee, dass eine Mehrheit oft durch eine Positionierung in der ideologischen Mitte der Wahlberechtigten (egal ob bei Vorwahlen, Parteitagsentscheidungen oder generellen Wahlen) generiert wird, gilt für viele demokratische Prozesse. Und selbst, wenn es keine Vorwahlen gibt, braucht eine Partei natürlich die Unterstützung der Funktionärinnen und Funktionäre auf allen Ebenen. Daher wird gerade heftig in Österreich „geblinkt“ – links, rechts, mittig; nächstes Jahr stehen, neben mehrerer anderer Wahlen, vor allem die Wahl zum Europaparlament und die Nationalratswahl an.

Wie können die Bürgerin und der Bürger nun zwischen reinem „Blinken“ und politischen Absichten, die sich dann auch in konkreten Politikmaßnahmen mit konkreten Auswirkungen widerspiegeln, unterscheiden? Ehrlich gesagt, ist das selbst für mich oft schwierig. Nehmen wir die rezenten Positionierungen der SPÖ (in einer der folgenden Beiträge widme ich mich dann der FPÖ) – sie lassen sich arbeitsmarkt- und wirtschaftspolitisch auf zwei Aussagen reduzieren: die 32-Stunden Woche und einen Preisdeckel auf alle Preise, die nicht bei „drei“ auf dem Baum (oder besser: runter vom Baum) sind.

Die 32-Stunden Woche…

Fangen wir mit einer gesetzlich festgeschriebenen 32-Stunden Woche an und sagen wir, wie es ist. Mit vollem Lohnausgleich bedeutet das einen Anstieg des Stundenlohns um 25% im Vergleich zu einer 40-Stunden Woche (wer mit 40 Stunden pro Woche 800 Euro verdient, hat einen Stundenlohn von 20 Euro; verdient diese Person mit 32 Stunden pro Woche weiterhin 800 Euro, hat sie einen Stundenlohn von 25 Euro, also um ein Viertel mehr). Man könnte also gleichermaßen fordern, alle Löhne sollen um ein Viertel steigen, zusätzlich zu den üblichen jährlichen Kollektivvertragsabschlüssen. Offensichtlich würde eine gesetzlich festgeschriebene 32-Stunden Woche mit vollem Lohnausgleich damit zu einer massiven zusätzlichen Preissteigerung für Konsumentinnen und Konsumenten, gerade im Dienstleistungsbereich, wo die Personalkosten einen Großteil der Gesamtkosten ausmachen, und zu einem massiven Verlust an internationaler Wettbewerbsfähigkeit für die österreichische Wirtschaft führen, weil sich österreichische Exporte zusätzlich verteuern würden. Deshalb sollten Lohnsteigerungen, ob über eine Änderung der Arbeitszeit oder die Lohnabschlüsse selbst, auch weiterhin auf Ebene der Sozialpartner verhandelt werden. Auf Ebene der Branchen-Sozialpartner kann am besten abgeschätzt werden, ob eine Arbeitszeitverkürzung oder doch eine direkte Anhebung des Lohns sinnvoll ist und welches Ausmaß für beide Seiten vertretbar ist. Aber in der öffentlichen Debatte fehlt vor allem eines: Wie man die Pfleger, Ärztinnen, Sozialarbeiter, Kindergartenpädagogen und Lehrinnen finden will, die man zusätzlich brauchen würde, um die Reduktion der Wochenarbeitsstunden auszugleichen, kann niemand sagen – Produktivitätsgewinne sind im Dienstleistungsbereich nur begrenzt und keinesfalls in diesem Ausmaß möglich. Es ist daher kein Wunder, dass kein sozialdemokratisch regiertes Bundesland in einem Kollektivvertrag für den öffentlichen Bereich oder in betrieblichen Vereinbarungen auch nur annähernd eine 32-Stunden Woche eingeführt hat (gesetzlich wäre das jetzt schon möglich). Und natürlich wissen führende Sozialdemokraten, dass es sich dabei um eine plakative Forderung ohne Aussicht auf rasche Umsetzung handelt. Aber die Forderung kommt auf den ersten Blick gut an, weil sie so wirkt, als hätten alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bald mehr Freizeit und trotzdem nicht weniger Geld. Dass damit mehr Arbeitsdruck, mehr Arbeitslosigkeit aufgrund des Verlusts von Wettbewerbsfähigkeit und ein Abbau öffentlicher Leistungen, die sich aus Beitragseinnahmen finanzieren, verbunden ist, erkennt man erst bei näherem Hinsehen.

Die gute alte Zeit…

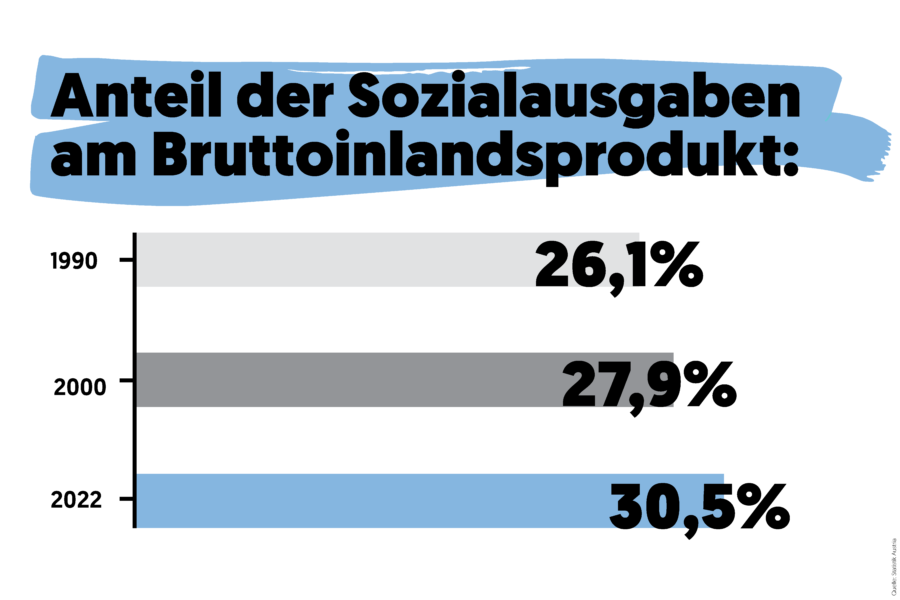

Insgesamt scheint mir – und das betrifft nicht nur die SPÖ – gerade der Wunsch nach der „guten, alten Zeit“ weitverbreitet, als vermeintlich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer noch gut verdient haben, die Sozialleistungen höher waren, die Preise niedrig und Immobilien billig. Einer genaueren Überprüfung hält diese oft etwas euphemisierend anmutende Vergangenheitsbetrachtung jedoch nicht stand. Fakt ist etwa: Die Reallöhne (also die inflationsbereinigten Löhne) sind seit Anfang der 1990er Jahre um 20-30% gestiegen. Die Sozialquote, also der Anteil der Sozialausgaben an der Wirtschaftsleistung, stieg von etwa 26% auf gut 30%. Die Jahre 2020, 2021 und 2022 – wirtschaftspolitisch nicht gerade leichte Jahre – sind die drei Jahre mit der höchsten Sozialquote in Österreich seit Jahrzehnten.

Dass es unter der aktuellen Regierung Sozialabbau gegeben hätte, ist also eine klare Verdrehung der Tatsachen. Wäre die SPÖ in der Regierung, würden die Valorisierung der Sozialleistungen und die über die Inflation hinausgehenden Erhöhungen des Ausgleichszulagenrichtsatzes, neben vieler anderer gestalterischer Maßnahmen im Sozialbereich, als sozialpolitische Meilensteine gefeiert werden. Gleichzeitig ist die durchschnittliche Kaufkraft (natürlich inflationsbereinigt) so hoch wie nie zuvor. Natürlich gibt es gerechtfertigte Debatten über Treffsicherheit und Ausgestaltung einzelner Maßnahmen. Warum die allgemeine Stimmung teilweise eine starke Verschlechterung der sozialen Lage nahelegt, lässt sich – zumindest zu einem Gutteil – wohl nur massenpsychologisch (Pandemie, Krieg in Europa, Teuerung – akute Belastungen gibt es zuhauf für jede und jeden) oder durch jene medialen Filterblasen (nicht nur in den sozialen Medien) erklären, zu deren Aufbrechen Bundespräsident van der Bellen bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele aufgerufen hat.

Und ja, natürlich gibt es Menschen in Österreich, die trotz der generell guten wirtschaftlichen Entwicklung unter Armut leiden und die sich die Preissteigerungen nicht leisten können. Treffsicher kann diesen Menschen vor allem von den Gemeinden, den Ländern und natürlich den wichtigen karitativen Einrichtungen geholfen werden. Auch dazu stellte und stellt die Bundesregierung zusätzliche Mittel bereit, etwa für Wohnungs- und Heizkostenzuschüsse oder durch die Erleichterung bei der Spendenabsetzbarkeit, neben besonders umfangreichen und ausgebauten Unterstützungen für einkommensschwache Familien und Kinder.

Der Preisdeckel als Generalantwort?

Wenn dann zusätzlich populistisch ein Preisdeckel für alles gefordert wird, dann, fürchte ich, hat man aus den Erfahrungen des letzten Jahrhunderts nichts gelernt. Es gibt genügend Evidenz für wahlweise Unwirksamkeit oder „Kollateralschäden“ wie große Versorgungsengpässe aus den diesbezüglichen Versuchen gegen Ende des letzten Jahrhunderts. Und wer die 1970er und 1980er Jahre schon vergessen hat, der kann sich die Wirkung von Preisdeckeln 2022 in Ungarn ansehen. Wenn jetzt etwa ein Deckel auf die Zinsen variabler Hypothekarkredite, finanziert durch eine Bankensteuer, gefordert wird, dann marschiert die Sozialdemokratie damit wirtschaftspolitisch in eine ähnliche Richtung wie die rechte italienische Regierung, die ihre Maßnahme zur Bankenbesteuerung nach sofort auftretenden Problemen gleich wieder abschwächen musste (aktuell dazu ein Kommentar von ifo-Präsident Fuest: https://www.derstandard.at/story/3000000183155/ein-zinsdeckel-w228re-keine-gute-idee). Oder in eine Richtung wie die ungarische Regierung, die vor einigen Jahren zwangsweise Fremdwährungskredite umwandeln ließ – mit negativen Folgen für die Stabilität des Finanzsystems.

Wenn der Staat unter meist sehr hohen Kosten direkt Preis- oder hier Zinssenkungen finanziert, profitieren natürlich davon auch jene, die eigentlich nicht bedürftig sind oder bewusst ein Preis- oder Zinsrisiko eingegangen sind. Das alles heißt nicht, dass alle Wohnkreditnehmerinnen und –nehmer im Regen stehen gelassen werden sollten. Es heißt nur, dass der direkte Markteingriff – der Zinsdeckel – ein auf den ersten Blick gut erscheinendes Instrument ist, vielleicht auch ein gut gemeintes. Aber ein solcher Zinsdeckel im Nachhinein hat massive negative Folgen– in diesem Fall, neben den hohen Kosten für die Allgemeinheit, die Gefährdung der Stabilität des Finanzsystems.

Fokus auf umsetzbare Politikmaßnahmen

Vielleicht gelingt es doch, auch bei aller Aufgeregtheit in den Medien, bei aller Anspannung der politischen Akteure angesichts der 2024 anstehenden Wahlen und bei der generellen Komplexität aktueller Probleme am Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft, weniger über Stimmungen zu diskutieren und mehr über konkrete, auch realistisch umsetzbare (!) Politikmaßnahmen, deren Ausgestaltung und die vorhandene empirische Evidenz, also die Fakten, oft auch unangenehme Wahrheiten. Dann ist auch den Bürgerinnen und Bürgern geholfen, die bei den Wahlen eine informierte Entscheidung treffen sollen, welche Politikmaßnahmen sie bevorzugen und wer die besten Rezepte hat. Ich werde mich jedenfalls in meinem Zuständigkeitsbereich weiter darum bemühen.

Foto: Pexels/PhotoMIX Company